ブラフ成功の鍵はポジションの理解にありと言われるように、ポーカーにおける「ブラフ」は、相手のフォールドを誘ってチップを得る知的な戦術です。しかし、闇雲に仕掛ければ高確率で失敗します。

私も初心者時代、「とにかくアグレッシブに!」を合言葉に何度も無謀なブラフを打ち、スタックを溶かした経験があります。このような失敗を回避するために重要なのが“ポジション別のブラフ戦略”です。どの席に座っているかで、手札の価値も、行動の信頼性も、ブラフの通りやすさも激変します。

この記事では、アーリーポジションからブラインドまで、各ポジションにおけるブラフの基本と応用を日本人プレイヤーの実戦目線で解説します。

基本戦略:なぜポジションが重要なのか?

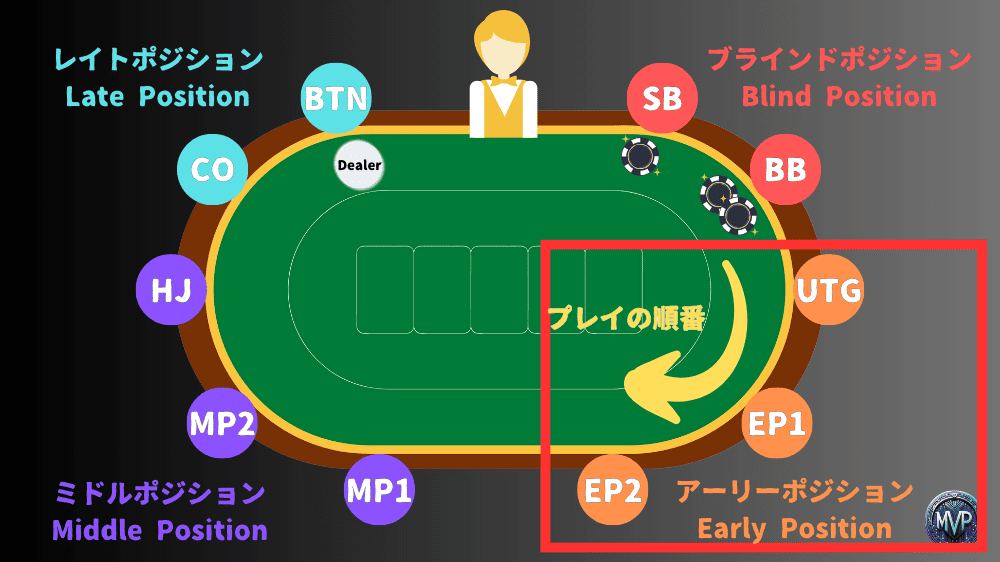

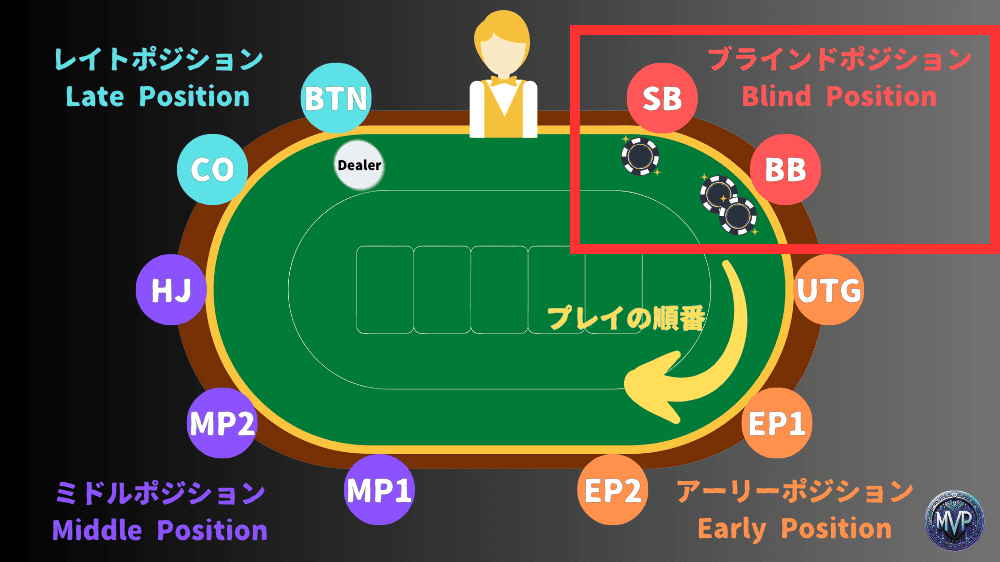

ポジション(位置)とは、ボタンを基準とした自分の順番のことです。ポーカーでは、後ろのポジションほど情報量が多く、それだけで有利になります。

例えば同じブラフでも、アーリーポジション(UTG)からのブラフは「強さ」を示唆するため信頼性が高い一方、リスクも伴います。逆に、レイトポジション(CO、BTN)では相手のアクションを見た後に判断できるため、柔軟かつ頻度の高いブラフが可能となります。この違いが、ブラフ戦略に直結します。

ポジション別ブラフ戦略(基本編)

アーリーポジション(UTG・UTG+1)

特徴としては最もリスクが高い位置となります。

- ブラフの頻度は抑えるべき

- セミブラフ(フラッシュドロー・ストレートドローなど)中心で展開

- ポストフロップはOOP(Out of Position)になる可能性大

実戦ヒント

某ハウストーナメントで、UTGから♠A, ♠5でオープン → 2人にコールされ、フロップでドローがついていてもC-Betを打つべきか迷ったシーンがありました。ここで無理なブラフを避けた結果、ターンでナッツを引けて大きく稼げた事例があります。このヒントを参考にして、あなたのプレイに取り入れてみましょう。

推奨アクション

- 小さめのC-Bet(30~40%)

- セミブラフ限定/頻度を控えめに

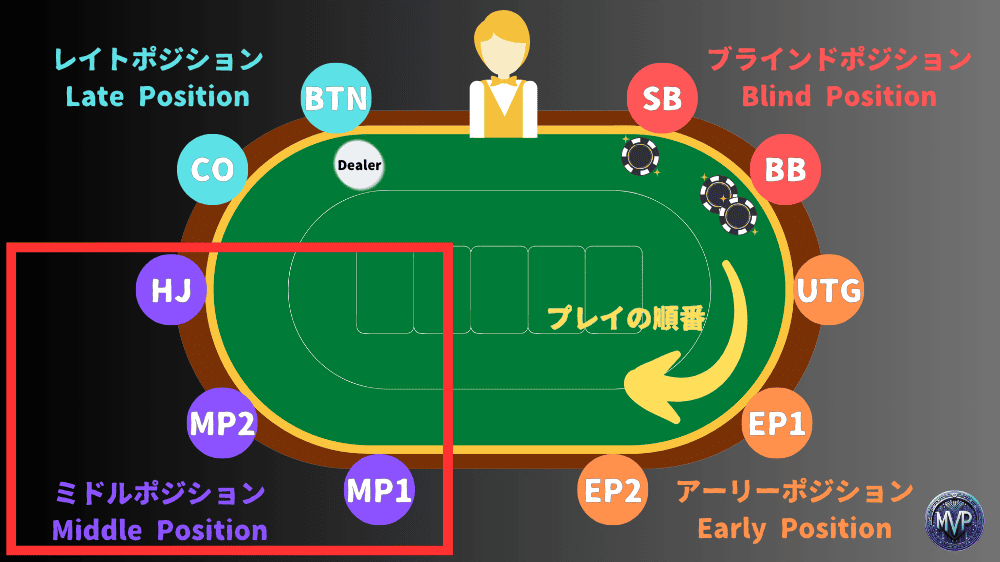

ミドルポジション(MP1・MP2)

特徴は少しずつブラフに自由度が出る位置にあることです。

- オープンレンジが広がる=ブラフレンジも柔軟に

- レイトポジションに対応する意識も必要

推奨アクション

- C-Betはボード依存で

- フロップでヒットしやすいボードでは控えめに

- セミブラフ+小さなバリューのバランスを取る

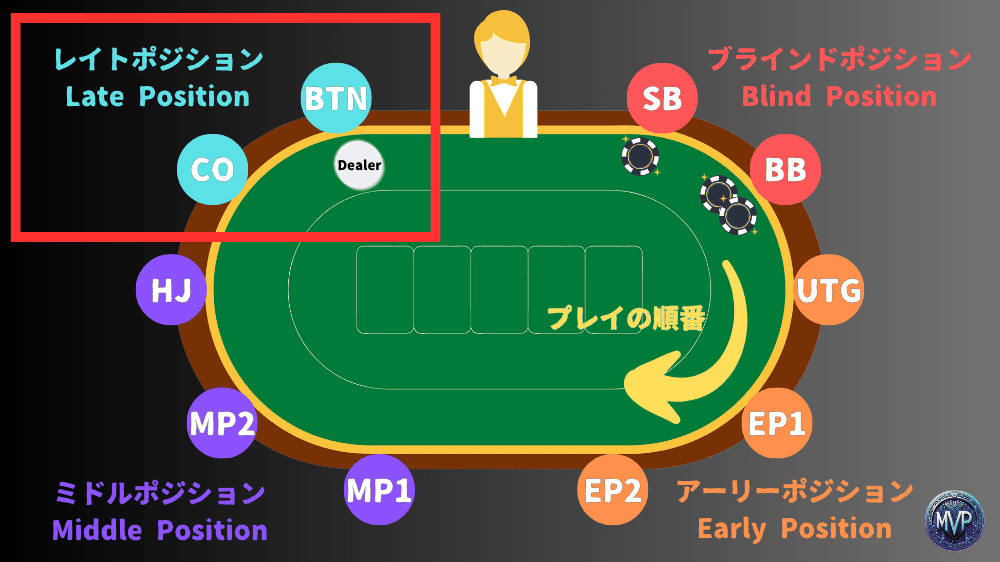

カットオフ(CO)

特徴としては最も攻撃的なポジションのひとつであること。

- ボタン以外全員が後手=ブラフが通りやすい

- 特にスチール狙いのプレイが機能する

実戦ヒント

COで♣Q, ♣8のようなスーテッドコネクタを使い、BTNがパッシブな相手なら簡単にスチールできる。逆にアグレッシブなBTNがいれば少し控えるようにします。

推奨アクション

- スチール目的のオープンを積極的に

- 2バレルでのボードプレッシャーが有効

- 相手のフロート傾向を見ながらプラン構築

ボタン(BTN)

特徴としては、ブラフの“自由度MAX”ポジションであることです。

- 全プレイヤーの行動を確認できる

- フロップ・ターン・リバーすべてでのアグレッションが可能

実戦ヒント

フロップで♣A, ♠7, ♦3のようなボードの場合。BTNからのC-Betは強く見える。ターンでのブラフ継続で相手を簡単に降ろせることも多くなります。

推奨アクション

- 広いレンジでのオープン&スチール

- チェックバックしてターンで攻めるブラフも有効

- トリプルバレル候補としても機能しやすい

ブラインド(SB・BB)

特徴はポジション不利だが特殊なブラフが可能ということです。

- SB:3ベットリスチールが鍵

- BB:チェックレイズやドンクベットなどの“裏技”も視野に

実戦ヒント

BBで♠J, ♠8のようなハンドからドローがついた時、フロップでのチェックレイズブラフが成功しやすい。相手のC-Bet傾向を事前に把握しておくと精度が増します。

推奨アクション

- SBでのスチールブラフ(特にBTN vs SB)

- BBでのチェックレイズ or ドロー系のセミブラフ

- 低ボードでのドンクベット(例:♠4, ♦3, ♣2)でプレッシャー

実践的戦術:ボードと相手に応じたブラフ設計

ブラフの成功率は「自分の手札」よりも「相手のレンジとボードの相性」に大きく依存します。つまり、相手がヒットしづらいボードに対して適切なストーリーでプレッシャーをかけることが鍵です。

たとえば、♣A, ♦K, ♠6のようなハイカード系ドライボードは、プリフロップでレイズした側が強いレンジを保有しているため、C-Betのブラフが効きやすくなります。

一方、♥8, ♥7, ♠5のようなミドルコネクト系のウェットボードでは、ブラフは慎重に。相手のレンジにセットや2ペア、強いドローが多く含まれるため、無理なブラフは大きな損失につながります。

私自身、過去のプレイで実感したのは、「日本人プレイヤーはタイトに見せかけて実はコーリングステーション気味」な傾向がある点です。とくにミドル~ローワーボードでは、無理なブラフは読み切られやすく、スローコールから反撃を食らうケースも多い。こうした特徴を把握し、ボードに応じたブラフ設計を意識することが極めて重要です。

ボードテクスチャ別ブラフ

| ボードテクスチャ | ブラフのしやすさ | ブラフ例 |

| ♠A, ♦7, ♣2(エースハイ) | ◎ | レイトポジションからのC-Betが通りやすい |

| ♥9, ♠8, ♣7(ドロー満載) | △ | セミブラフならOK、素のブラフは危険 |

| ♦K, ♦Q, ♠3(ブロードウェイ高め) | ○ | MP以降での1バレルは通る可能性あり |

相手タイプ別のブラフ調整

| プレイヤータイプ | ブラフ戦術の調整 |

| タイト(NIT) | 頻度高めのブラフが機能しやすい(特にレイトポジション) フロップ・ターンのワンバレルブラフが非常に効果的で、特にエースハイ系のドライボードでは高い成功率 |

| ルースパッシブ | 軽率なブラフはNG。セミブラフ中心の構成で、実際にリバーでヒットする可能性を持つレンジを保つ |

| アグレッシブ | チェックレイズやターンでのブラフキャッチ対策を練る |

| コーリングステーション | 「降りない相手にはブラフをしない」が原則。バリュー重視で、無理なプレッシャーは避ける |

| リンカ― | プリフロップでのスチールを意識する |

ブラフ戦略の注意点

ブラフは「成立する条件」がそろっていなければ、ただのチップ損失です。以下の3点を必ず確認しましょう。

- レンジで有利な状況か

自分がレンジ上で優位にあるボードでのみブラフを構築しましょう。 - 相手のフォールドレンジが存在するか

降りない相手にブラフは無意味。相手が何を降りられるかを予測することが鍵です。 - ストーリーとして整合性があるか

プリフロップからリバーまでのアクションに「一貫性」があるか。突飛なブラフはGTOからも逸脱し、読まれやすくなります。

また、オンラインではHUD(統計ツール)を使うことで相手のブラフ耐性やCBフォールド率などが可視化されるため、数字に基づいた判断が可能になります。日本国内のリアルイベントではツール使用不可ですが、「過去のショーダウン傾向をメモする習慣」は、非常に有効なブラフ判断材料になります。

私は過去に、「この相手はターンで絶対に引かないだろうな」と思いながらブラフした時に限ってコールされ、“読まれているブラフ”はただの寄付行為になると何度も痛感しました。ポジションや相手の思考をしっかり考察することで反大材料を揃えることになります。

まとめ

ポジションに応じたブラフ戦略をマスターすることは、ポーカーの勝率を飛躍的に向上させます。感覚ではなく、情報と論理に基づいた行動を心がけることで、相手に読まれにくく、失敗リスクも最小化できます。

- アーリーポジションではセミブラフ中心で慎重に

- レイトポジションでは多彩なブラフで主導権を握る

- ブラインドではリスチールやチェックレイズなど、限定的だが強力な戦術を用いる

ブラフは「一か八かの勝負」ではなく、データと観察を積み重ねた上で成り立つ“情報戦”です。あなた自身のプレイ履歴や対戦相手の傾向を記録しながら、より高度なブラフ戦術を実践していきましょう。